こんにちは岩崎将史です。

ケータリングが的確に手配できる人=仕事ができる人

という認識を僕は持っています。

あらゆる業務に通じる基本の要素が満載されているからです。

コンサート現場でのケータリングについて解説します。

一般的なケータリングと音楽業界のケータリングの違い

世の中に認知されているケータリングのイメージと、音楽(特にステージや舞台)の現場でのケータリングでは少し意味合いが違います。

一般的に認知されているケータリング

ケータリングというと世の中一般的には、こちらの会社がやっているようのケータリングサービスをイメージする人が多いと思います。

こんな感じで、オフィスやスタジオ、教室、イベントホールなどに飲食のサービスを出張で提供します。

仕出し弁当やデリバリーと違うのは、会場への設置から片付けまでをやってくれるところです。

ステージ・舞台でのケータリング

コンサート現場でのケータリングというと、本質は一緒ですがもう少し限定的で主に2つです。

- 制作スタッフの食事の手配と管理

- 制作スタッフの茶菓子の手配と管理

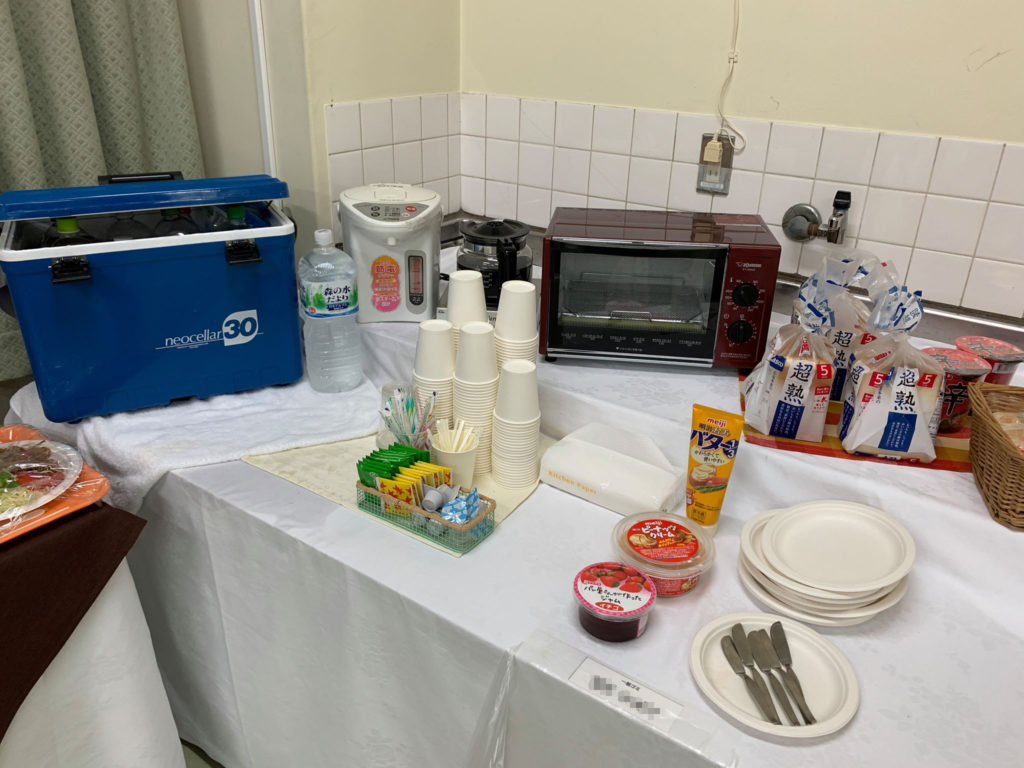

会場ステージ裏に設置されるこんな感じの茶菓子サービスをイメージする人も多いでしょう。

引用元:https://www.ishibashi.co.jp/report/081129_anthem/viewer.php?page=3

会場の仕込み、リハーサル、本番を通して出演者やスタッフが水分や糖分を補給したり軽く休憩のできるスペースとなります。

そして食事の手配と管理が主となります。

制作スタッフの食事の手配

制作スタッフが適切に食事を取れるように手配します。

なぜ食事を手配するのか?

食事くらい各自で済ませれば良いのでは?

と思うかもしれませんが、コンサートの制作現場で外食をすることはそう簡単ではありません。

食事を手配する主な理由としては、

- 外出する時間がない

- 外食する場所がない

- 外食する場所がわからない

- 外出を避けたい

以上の4つがあります。

外出する時間がない

制作の中でも特に裏方スタッフは常に時間との戦いという場合が多いです。

基本的に会場を離れることができません。

各チームの時間を盗んで随時に進行

会場現場では、道具、音響、照明、楽器の各チームが、搬入、設置、確認、調整などの入り組んだタイムテーブルにそって作業を進めていきます。

ただしタイムテーブルはあくまでも目安です。

各チームは少しでも他のことに時間を使えるように、時間を巻けることを目指します。

照明チームが吊り込み10分巻いたから、次は音響さん〜!

あれ?食事に出た?いないの??

もしこんな事が起こったら…。

みんなが力を合わせて勝ち取った10分が意味もなく過ぎていくことになります。

トラブルに対応できるように少しでもマージンを作りたい

舞台監督は綿密なタイムテーブルを作成します。

が、現場で予期せぬトラブルや、予想外に時間がかかる作業が発生することもあります。

何かあったときに少しでも対応できる時間の余裕(マージン)を確保するために、各チームは協力して準備を進行させていきます。

少しでもクォリティアップをしたい

そして、舞台公演は時間があればあるだけ追い込めることが多く、少しでも早く終わった分だけでクォリティアップやリハーサル、確認事項に時間を使いたい場合がほとんどです。

「なんとか公演まで漕ぎ着けた」という時もありますが、「30分予定より時間を取れたので、あの演出をリハしておきましょう」などとなる方が良いです。

外食する場所がない

僕も経験がありますが、特に地方の公演などだと場所がなくて困る時があります。

ホールを出るとあたり一面、田んぼと畑…とか。

飲食店があったとしても、公演の多い土日祝日が休みという個人店ばかりという場合もあります。

さらには、制作クルーが食事を取れる時間はあらかじめ決められません。

こうした個人店だと、行ってみたら営業時間外ということもあります。

外食する場所がわからない

ほとんどの場合において、仕込み(=準備)の合間を各自が盗んで随時に済ませる時間しかないというのが通常です。

時間がないにも関わらず、場所が分からないということもあります。

そのために僕も過去に1度、食事をせずに本番に望んだことがあります。

とある地方のホールで放送局の入った公開レコーディングでした。

現地スタッフには「ホールの中に喫茶店が入ってるのでそこで済ませてください」と言われていましたが、いざ行ってみると営業時間外でした。

コンサートが始まる前後しか営業しないスタイルのようです。

まあよく考えてみればとても合理的です。

仕方なくホール建物の外にでると、飲食店らしきものは見当たらず。

これは探すだけで10分はかかるな、ということで断念しました。

外出を避けたい

一度、会場に入場したあとで外出というのは、特に出演者の場合に避けたい事が多いです。

- すでにメイクをしてしまっている。

- すでに衣装に着替えてしまっている。

- 有名人のため外で観客と接触したくない。

などなどが考えられます。

時間と人数の管理

食事の手配では時間と人数管理が、最も重要な事項です。

人数管理

食事の手配をするためには、スタッフの人数を正確に把握する必要があります。

厄介なのは、スタッフの人数が常に一定ではないということです。

1日公演の例

1日公演の場合はそれほど複雑ではありません。

よくあるホールコンサートのタイムテーブルを作成してみました。

|

|

裏方 |

出演者 |

表方 |

|||||

|

時間 |

道具 |

照明 |

音響 |

楽器 |

調律 |

バックバンド |

アーティスト |

アルバイト |

|

9:00 |

搬入/EV |

|

|

|

調律 |

|

|

|

|

|

設置 |

搬入/EV |

||||||

|

|

|

搬入/EV |

||||||

|

|

|

吊り込み |

FOH仕込 |

搬入/EV |

||||

|

10:00 |

|

|

||||||

|

|

|

|

メイン仕込 |

|

||||

|

|

位置決め |

|||||||

|

|

|

シュート |

|

セッティング |

|

|||

|

11:00 |

|

|

メインT |

|

||||

|

|

|

|

舞台上仕込 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

楽屋入り |

|||

|

|

|

|

モニタT |

|

|

|

||

|

12:00 |

|

|

ラインチェック |

チューニング |

|

チューニング |

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

サウンドチェック |

|

|

楽屋入り |

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

13:00 |

|

|

モニターチェック |

|

モニターチェック |

|||

|

|

|

リハーサル |

|

リハーサル |

||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

集合 |

|||||

|

14:00 |

|

|

会場作り |

|||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

チラシ折込 |

|||||

|

|

|

|

||||||

|

15:00 |

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

16:00 |

修正 |

食事休憩 |

||||||

|

|

||||||||

|

|

開場 |

本番 |

||||||

|

|

||||||||

|

17:00 |

||||||||

|

|

||||||||

|

|

本番 |

|||||||

|

|

||||||||

|

18:00 |

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

19:00 |

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

客出し |

|||||||

|

20:00 |

|

|

舞台バラシ |

バラシ |

|

バラシ |

物販 |

物販 |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

バラシ |

FOHバラシ |

EV |

楽屋片付け |

|||

|

|

|

EV |

搬出 |

退館 |

|

|

||

|

21:00 |

バラシ |

EV |

搬出 |

|

|

楽屋片付け |

バラシ |

|

|

|

搬出 |

|

||||||

|

|

EV |

|

退館 |

楽屋清掃 |

||||

|

|

搬出 |

|

退館 |

|||||

|

22:00 |

!!完全撤収!! |

|||||||

タイムテーブルを元に12時頃、そして本番前の16時を目安に、人数分の昼食、夕食を用意します。

各チームの人数はそれぞれの各チームに直接確認するのが一番安全です。

複数日公演の例

複数公演の場合は、かなり複雑になります。

僕の場合は、一週間ほどのオペラやミュージカル公演というのが経験にあります。

その場合はこのような感じになります。

| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 内容 | 仕込 | ゲネプロ | 修正 | 本番 | 本番 | 本番 | バラし |

| 9:00~ | 舞台技術搬入 | 楽器搬入 | 舞台技術修正 | OFF | OFF | 舞台技術修正・調整 | 舞台技術修正・調整 |

| 昼食 | 出演者以外 | 全員 | 出演者以外 | 無し | 無し | 全員 | 全員 |

| 13:00~ | 仕込み | SC~リハーサル | 修正リハーサル | 舞台技術修正・調整 | 舞台技術修正・調整 | 本番 | 本番 |

| 夕食 | 出演者以外 | 全員 | 全員 | ※全員 | ※全員 | 全員 | 軽食 |

| 17:00~ | 仕込み | ゲネプロ | ゲネプロ | 本番 | 本番 | 本番 | バラシ |

昼食と夕食を用意することになりますが、進行によって参加人数が変わってきます。

数十人〜百人を超える食事手配の管理になることも珍しくなく、センスと手腕が問われます。

色をつけて区分けしていますので、それぞれを説明します。

出演者以外

舞台技術チームが前後で仕込や修正作業をしています。

出演者はいない時間帯ですので、裏方分の食事数を手配します。

全員

出演者と裏方の全員分の食事手配が必要な時間帯です。

本番は上記に表方の食事手配も必要になります。

無し

食事を用意しなくて良い時間帯です。

各々に済ませてくる、もしくは済ませてきたい時間帯です。

※全員

本番前直前ですので基本的には全員分の手配をします。

が、手配をしない方が良い場合もあります。

軽食

出演者は打ち上げに参加するか、すぐに帰宅。

あるいは次の現場へ移動になるかのいずれかです。

そのため出演者に関しては終演後の食事は用意しないことが通常です。

表方は終演後は物販や誘導などで業務があります。

アルバイトスタッフなどはその後、帰宅する人もいますので、その場合の用意は必要ありません。

ただし大規模な公演の場合、片付けと楽屋周りの掃除などに人員と時間がいる場合もあります。

公演ごとに都度、確認が理想です。

裏方は大規模公演の場合、バラシが体力的にも時間的にも大きな仕事になりますので食事を用意しておく方が良いです。

ただし、あまり時間や場所をとるのは望ましくないので、おにぎりなど簡単に空腹を満たせるものが好まれます。

予定の15分前には準備

各食事は予定時間よりも15分は早めに準備されているべきです。

業者には「早く届くのは問題ないが、遅れるのは絶対にNG」と強く念を押すことは大切です。

メニュー

メニューについては昨今は非常に難しい状態になっています。

できれば2種類を用意

以前の定石としては、

2種類を用意しその場で選んでもらう

- 肉系と魚系など

- 若者向けのがっつり系と年配向けの和食あっさり系など

というのがありました。

近年はさらに難しく手間のかかる作業

最近では動物系タンパク質は取らない、炭水化物は取らない、宗教や病気などの理由で摂取できないものがある、などの理由でバリエーションが必要になる場合があります。

ただ、これらに対応するのは時間や費用などかなりコストが掛かりますので、よほど予算や本番までの日程に余裕のある公演でないと実現できない場合が多いです。

制作サイドからすると出演者やスタッフの希望に極力対応してあげたいのですが、予算や自分自身の他の仕事もあるので悩ましいところです。

複数日公演の場合のバリエーション

複数日公演の場合はバリエーションも必要になります。

同じような食事が続くと士気に影響しますので、予算や業者などが限られた条件の中でも、どのように工夫するかが大切になります。

業者の見つけ方と選び方

地方の公演の場合、仕出しやデリバリーの適切な業者を見つけるのが難しいことが多いです。

その場合、それぞれの会場に普段から出入りしていたり、過去に利用したことがある業者を教えてもらうのが良いです。

茶菓子

食事の手配と同様に茶菓子などの準備もケータリングの重要な要素です。

朝1番に設置

出演者や表方は昼からの稼働という場合もありますが、裏方は朝から入って作業をしています。

しかも肉体労働力を使う場合が多いので、定期的な水分補給などは欠かせません。

まず最初に設置されているのが理想です。

菓子類

菓子類は食べる際に手が汚れないというのが必須です。

そのため袋で小分けにされたものが良いです。

せんべいなどの塩系、チョコレートなどの糖分の取れるものなどバランスが良いと喜ばれます。

塩せんべいにチョコレートがかかった物という意味ではないも〜

飲み物と菓子種類は公演の規模や予算に合わせて

予算がキツイ公演の場合は、水、麦茶、コーヒーだけなどという場合もあります。

マジックペン(マッキーの細いの)

上の写真を見ればわかると思いますが、マジックペンは必須です。

マッキーの細いのがおすすめです。

冷蔵庫

長期にわたる公演の場合は、小型の冷蔵庫を持ち込むという場合もあります。

クーラーボックスでは氷の入れ替えが大変なのと、夏場などはアイスクリームなど冷たい物を持ち込むことが可能になるからです。

定期的に残量とゴミ袋を確認

水、お茶、コーヒーなどの残量とゴミ袋は時間を決めて定期的に確認しましょう。

特に人数の多い公演、複数日にわたる公演では、毎朝の確認が重要です。

飲み物がなくなるのも問題ですが、ゴミ袋にゴミが入りきらなくなると大変です。

片付けと清掃

公演が終わったら重要なのは片付けと清掃です。

ゴミは全て持ち帰りが基本です。

楽屋も丁寧に確認しましょう。

出演者が食べ物やペットボトル、紙コップなどをそのまま放置していることもあります。

また衣装の一部や小物を忘れていることも、ままあります。

会館に引き渡す前に必ず確認しましょう。

基本的には表方の仕事

ここまでざっと、コンサートなどの舞台公演でのケータリングについて解説してきました。

大規模な公演になると100名を超える出演者や制作スタッフのケアをしなければいけない場合もあります。

調査、計画、確認、実行といったどんなビジネスにおいても重要な基本事項がたくさん詰まっているので、僕は積極的に若い人に振ってマネージ能力を身につけてもらうようにしています。

ケータリングは表方のスタッフが対応することが通常です。

裏方のボスが舞台監督なら、表方のボスはホールマネジャーなどという場合もあります。

表方ボスの指示の元、全員が協力して公演を作り上げていきます。

ロビー、ホワイエなどで観客の相手をするだけでなく、舞台以外において制作スタッフが公演を滞りなく行えるように様々な配慮を行います。

とは言えど、裏方、出演者ともに全員で協力する姿勢も重要です。

今回はこのへんで。

では、また。

なお、僕の経験に基づいて書いてますので、全てのコンサートなどに当てはまる訳ではないと思いますし、地域や会社、業界によっても違いがあると思います。