こんにちは、岩崎将史です。

- メジャースケール、マイナースケールと平均律

- 3和音以上からなるハーモニーと機能和声

上は現代の音楽ではもっとも基本的なことです。

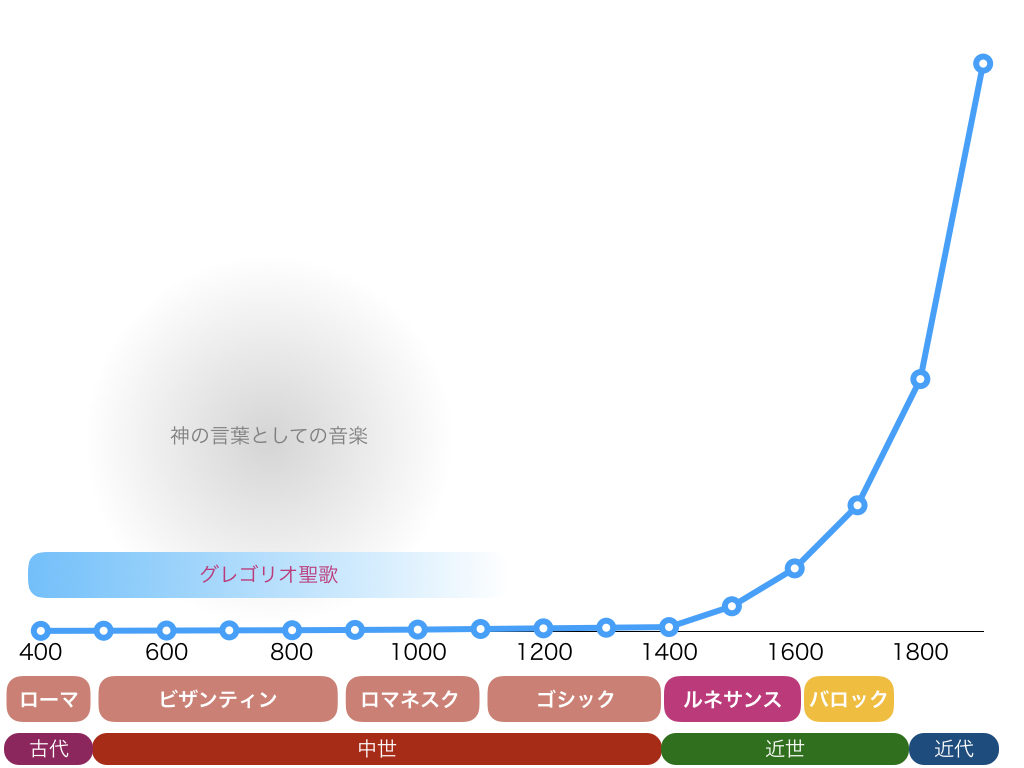

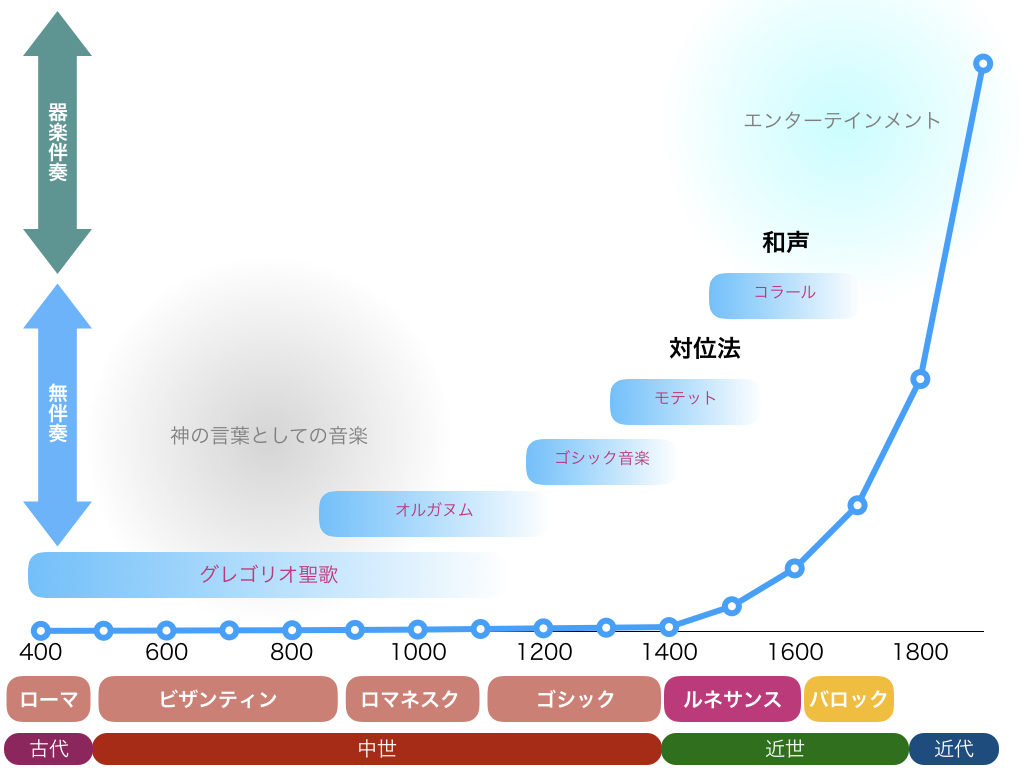

これらが確立する前のヨーロッパ中世の音楽の話です。

ルネサンス時代、近世の音楽についての記事はこちら

中世の音楽の代表といえばグレゴリオ聖歌

中世の音楽が語られるときに、最初に出てくるのがグレゴリオ聖歌です。

400年代から歌われはじめ中世ヨーロッパで発展しながら広まっていきました。

グレゴリオ聖歌ってどんな曲?

百聞は一見にしかず、まずは聴いてみましょう。

「ぐっすり眠れる癒しの〜」とありますが、タイトルで分かるとおり神に捧げるための聖歌です。

グレゴリオ聖歌の発祥

ローマ・カトリック教会で誕生した単旋律の音楽です。

グレゴリウス1世が編纂した…

と長く信じられていましたが、最近の研究では違う説が濃厚。

- 口伝えで広まっていた。

- ローマとガリアの聖歌が統合されたもの。

- 9~10世紀にフランク人の居住地域でさらに発展。

と考えられています。

簡単にまとめると、詳細は色々わからないことも多いけど、

中世ヨーロッパにおいて教会を中心に歌われてきた、西洋音楽史的に重要な音楽の1つ

です。

中世初期の発祥ということで歌詞はラテン語です。

グレゴリオ聖歌の代表曲

グレゴリオ聖歌の代表的な曲を聴いてみます。

グレゴリオ聖歌 Dies Irae(怒りの日)

動画

後の古典時代から現代まで、多くメロディーがモチーフとして引用されている曲です。

それらの曲は、現代も様々なところで使われています。

メロディが多くの曲で使われている

その後のクラシックで使われている有名曲を聴いてみましょう。

ベルリオーズ 幻想交響曲 第5楽章

ベルリオーズの幻想交響曲、第5楽章でこのメロディは使われています。

リスト 死の舞踏

楽譜

中世の楽譜はネウマ譜

中世の楽譜はネウマ譜と呼ばれています。

楽譜の例はコチラのサイトをご参考ください。

上段の楽譜がネウマ譜です。

音程の上下はわかりますが、リズムが謎です。

リズムは口伝での歌唱にて伝えられてきました。

拍子がない

下は口伝されている歌唱を、現代の楽譜のスタイルで採譜したものです。

小節線がないのがわかります。

明確な拍子がないのが特徴です。

詩

タイトルの怒りの日(Dies irae)は、審判の日のことです。

歌詞は審判の日のことを歌っています。

訳詞は色々探しましたが、このサイトが一番分かりやすかったです。

詳しく知りたい、分析したい人はこの人のサイトの方が良いも〜

グレゴリオ聖歌 Kyrie(キリエ:主よ)

もう1曲、動画です。

こちらも単旋律。

グレゴリオ聖歌で使われている音階は教会旋法といいいます。

wikipedia より引用

グレゴリオ聖歌の特徴まとめ

グレゴリオ聖歌の特徴として、一般的に以下のように語られています。

コラールが作られていく

時代が進むにつれて、単旋律から複旋律へと少しづつ発展していきます。

オルガヌムやモテットなど呼ばれる単旋律だけではないポリフォニーの試みが行われるようになりました。

そして、やがてコラールと呼ばれるルター派教会の賛美歌が登場してきます。

ラテン語ではなくドイツ語

マルティン・ルターはラテン語ではなくドイツ語を使うべきと主張。

新しく作曲もしましたが、グレゴリオ聖歌に新しいドイツ語の歌詞をあてたりもしました。

ハーモニーが入っている

動画を聴くとわかりますが、オルガン伴奏でがっつりハーモニーが入ってます。

大きく音楽のスタイルが変わっています。

コラールの動画には伴奏もハーモニーもあります。

当時のルター自筆の楽譜と言われているものが、こちら

wikipedia より引用“Ein feste Burg ist unser Gott”のルター自筆譜

上の楽譜は単旋律ですが、1524年に出版されたコラール集では、4声や5声に編曲されています。

1501年に世界で楽譜の活版印刷が実現して多くの作品が印刷されるようになります。

そしてこの様な声を使ったアンサンブルを活かし、よりエンターテイメント性にあふれるオペラがイタリアでに生まれてきます。

このすぐ後、1500年代後半です。

J.S.バッハらがさらに発展させる

後にJ.S.バッハがコラールを用いてカンタータ「ヨハン・ゼバスティアン・バッハの4声コラール集」を発刊しました。

J.S.バッハの時代には、現在の音楽理論や作曲理論の基本がかなり確立していきます。

これらが作られていく際に、ヨーロッパ各地に普及した教会のパイプオルガンが1つの助けになったことは以前にも書きました。

そして室内楽、オーケストラなどのアンサンブルの発展に繋がっていきます。

この流れを理解すると、作曲理論が理解しやすくなる

グレゴリウス聖歌の単旋律から、バロックや古典にかけての対位法、和声が成立していく過程を知ると音楽理論、なかでも作曲理論が理解しやすくなります。

僕が10代の時に対位法や和声を学び始めた頃は、この歴史を知らなかったので、

う〜ん、なんでいこんな制約バリバリの作曲方法なんだろうモ〜

ポピュラー音楽理論はもっと自由度が高かったので不思議で仕方がありませんでした。

が、理解してくると、

めっちゃ利にかなっているんだモ〜

グレゴリオ聖歌 を使ったリミックス楽曲|エグニマ

最後に軽く余談。

グレゴリオ聖歌を知るきっかになったのはこの曲というひ人は、僕の世代の日本人では多いと思います。

グレゴリオ聖歌を利用した、今で言うところのリミックスです。

FMラジオが音楽シーンを牽引していた時代に、各局でヘビーローテーションされていました。

1990年なので、僕が高校2年生です。

賛美歌の仕事も実はやってます

さらに余談になってしまいますが、賛美歌の作曲や編曲などの依頼が割とあります。

今も数曲ほど依頼が溜まっていて順番に作業を進めています。

バッハやメンデルスゾーンをはじめ偉大な音楽家も通った歴史的ながれを踏まえて、仕事ができるというのもとても光栄です。

キリスト教徒というわけではないけどモ〜

楽曲制作の仕事はこちらにてお請けしています。

音楽には様々な色があります。

どの色も好きですで、歴史とか文化が分かるともっと面白いですね。

ちょっと、余談になりましたが、今回はこの辺で。

コメント

[…] 【音楽基礎】グレゴリオ聖歌って何?【知らない人向け超ざっくり】「グレゴリオ聖歌って何?聴いた事ない」という人向けの記事です。現代の音楽理論が成立する前の中世ヨーロッパ […]